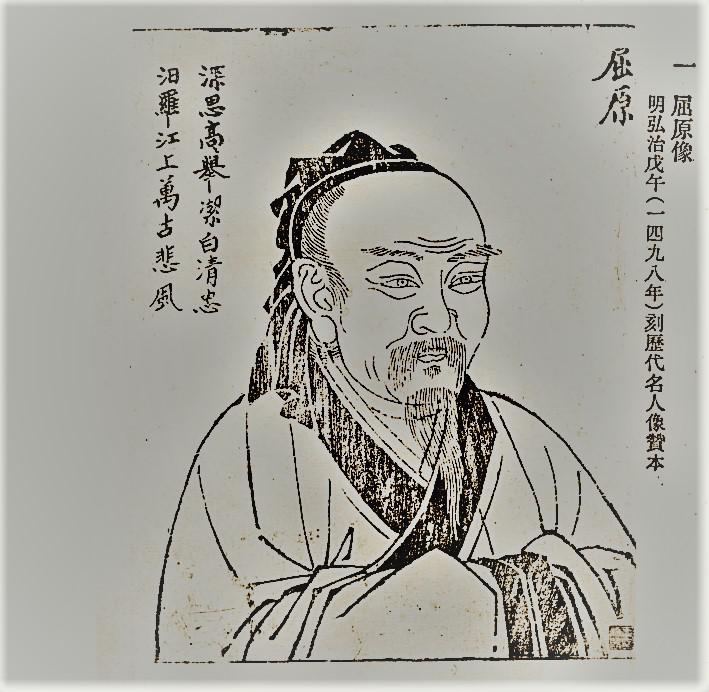

“问渠那得清如许,为有源头活水来。”中华诗歌文化的源头在哪里?“风骚”也。“风”特指代表北方现实主义诗歌源头的集体创作的《诗经 国风》;“骚”特指代表南方浪漫主义诗歌源头的个体创作的《离骚》。屈原作品作为中国最早的浪漫主义诗作“群落”,保持和发展了远古绚烂鲜明的中华文化传统,将个体的人格情操和纷呈的神话世界、多维的历史世界、蓬勃的现实世界融合为一体,开创了中国自传体叙事抒情诗的典范。

屈原作品亦是中国早期爱国主义诗作的典范。“魂乎徕归,国家为只。”(《大招》)“受命不迁,生南国兮”(《九章·橘颂》)“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩。”(《离骚》)“操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。”“带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”(《九歌·国殇》)对楚国将士大无畏精神的赞美中寄托着屈原满腔为国献身的激情,屈原用诗歌记录了自己置身“美政”理想和保家卫国的坚定决心。屈原忧国忧民的高尚情怀是涵育社会主义核心价值观的重要源泉,是人类文明史上重要的精神财富。

屈原作品还是长江古文化的珍贵文献。经过两千三百余年,屈原作品《离骚》《天问》等留存至今,相关论著恢弘,不仅成就了一门学科“屈原学(或曰楚辞学)”,而且是我们去发现长江古文化的珍贵文献。长江流域是屈原精神及楚辞艺术的核心生成地,是长江古文化遗产的源流地,课程通过对屈原作品的文本细读,结合现有相关的历史、考古、民俗学资料,以期将屈原作品中的长江古文化密码一点点解读出来,进一步彰显中华民族精神谱系……

屈原在中外文化交流中的影响源远流长。作为文化符码,屈原在中外文化交流史上呈现了三种历史形态:诗人屈原、文化名人屈原、非物质文化遗产符码屈原。楚国文献曾遭遇两次毁灭性“秦火”:一次是公元前278年秦将白起火烧郢都,一次是公元前213年前后秦始皇焚毁六国史记。屈原作品能幸免于难,堪称奇迹,正是得益于楚人争相口头或书面传教:“楚人高其行义,玮其文采,以相教传。”(《楚辞章句叙》)诵读楚辞传统今天仍需代代承续,正如梁启超先生所言:“吾以为凡为中国人者,须获有欣赏楚辞之能力,乃为不虚生此国。”(梁启超《要籍解题及其读法》)2023年是屈原入选“世界文化名人”七十周年,期待更多人一起传承楚辞!